1988年的《顽主》已经超过三十年了,不知道当年的顽主青年们有多少人真的做到了如此生活三十年。世界变得太快,而顽主们并不愿意费力去适应这一切,这是他们最迷人的地方。

“哥们儿就喜欢俗的”这句话令人印象深刻,在影片里是在说那场时装表演,也是不少人对这部电影的直接看法。说实话,顽主这部片子,俗不可耐,不但庸俗,甚至有点粗俗(3T青年他们自己也说:我们都是俗人,不过是饮食男女),这些角色他们的台词都是生活中这些不务正业的人侃大山的话,整天在大街上逛游,也不干什么正事,电影所有的情节都是些鸡毛蒜皮的小事,还把荒唐的痞子气展现给观众。故事线也非常简单,没有什么需要观众动脑子的地方,整部电影就是由这些乱糟糟的俗事组合起来的。影片快结束的时候,也借由副导演说出了这么一句话:“中国人拍电影,您就将就点吧。”

电影中文名这个词“顽主”是老北京的话,百度百科上说,顽主最重要的是把玩儿当成正经事,得玩出花儿,得玩的兢兢业业;以前比较富裕的人家的孩子这样的多;不务正业(但顽主不等同于流氓)。电影的英文名也很有意思,叫The Troubleshooters,就相当于直译了电影里面3T公司的业务,替您排忧、替您解难、替您受过,而且有趣的是刚好里面有三个字母T。

米家山与王朔

米家山在大体剧情上没有什么改编,王朔也曾经说自己最满意的被改编成的电影就是《顽主》,理由是米家山没什么想法,照搬小说。但实际上导演对这部小说进行影像化的表达非常成功,可以说是非常具有先锋性和实验性的,可能放之现今观众没有什么特别的感觉,但在当时中国大陆还是在以主旋律电影为主的时候,米家山搞了这么一出是非常前卫的。剧本方面也有一些重要细节方面的改变,比如给宝康的发奖大会上那段时装表演,是原著里根本就不存在的。

这个影片的摄影、构图、色彩等方面没有太多值得分析的地方,看它几乎就像是看电视剧一样,开始时三个主角分别各自的平行叙事线,后面的碎片化的剪辑也只是中规中矩,叙事也基本都是平铺直叙,但是尽管这样,影片的特点和风格仍然是十分鲜明的,不过这很大程度上也得益于王朔小说本身的强烈个人风格。这是第一部由王朔小说改编而成的电影,在一定程度上它开创了国内一系列京味喜剧的先河,同时也引领了众多导演在后来的90年代争相改编王朔的小说。

语言风格是这类电影最大的特点之一,京片子的贫嘴台词本身带给观众的就是一种接地气,贴近生活,虽然它无疑是建立于王朔原著小说之上的,但这部电影对台词仍然还是十分考究的,当然这个恐怕只有我们中国人才能有比较深刻的体会。后来有些电影只注重语言上的贫的风格,而缺失了小说本身蕴含的精神文化内核。

米家山执导的电影寥寥无几,还有一些电视剧,90年代后期基本脱离了影视圈。他的导演生涯中也尝试过多种题材,但除了《顽主》,其他的都不是很能拿得出手。

而米家山能拍出顽主,其实可以说既是偶然,又是必然。当初他的第一部电影本来以经选了景,立了项,演员都选好了,突然上面一个通知不准拍了。然后他与韩三平共同执导的《不沉的地平线》,送审五次,每次都是大删改,最后虽然好不容易改来改去拍出来了,审查风向又变了,不准拷贝不准上映。随后他又选了一个剧本,也是前期做了很多工作,结果又被通知不准拍。连续三次打击让他都怀疑自己是不是不该做导演,就在这个时候他读到了《顽主》这部小说,这小说的风格简直太符合他当时的心境了,嬉笑怒骂中又不得不面对现实的不顺利。

去年是《顽主》30周年,时光网专门采访了米家山,他接受采访时说,自己这部电影的启发是特吕弗、戈达尔等人的新浪潮电影,直接关注当下顽主这一人群的生活状态,确实,新浪潮时期确实很流行这种主角是三人行的电影。

提到这部电影就不得不提到王朔,有人诟病说王朔笔下人物形象单一,男女老少都贫,一贫到底,在这部电影里其实也确实能反映出来一些这个问题。但是要说对北京这座城市刻画得最生动,最具有代表性的作家,那无疑一个是老舍,一个是王朔。有人说王朔是“新京派”作家,相对比的就是以老舍为代表的“老京派”。在90年代时国内曾经掀起改编王朔电影的热潮,《甲方乙方》、《阳光灿烂的日子》都是很成功的作品,后来王朔也就干脆进军了影视界,也很成功的制作了《编辑部的故事》。

忠实的记录

这部电影最鲜明的一个特点就是记录性,因为他非常多的镜头都是直接上大街拍(这一点和新现实主义十分契合,都直接把摄影机扛到大街上),就拍街上的人、公交车、自行车、地铁什么的,演员就直接在大街上的人潮和车流旁边表演,这样就把最真实的城市风貌记录下来了。有一个在建国门地铁站的镜头甚至可以看到两个人从镜头外走到了镜头里面,好像发现了这是在拍戏,又赶紧溜出去了。

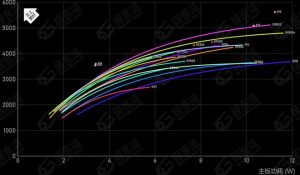

这两个剧照就是对于那时候人们生活的房间里的记录,可以看到这是墙上挂着挂历,贴着万宝路的海报,下边这个是F1方程式这个海报,当时普通老百姓他们在关注些什么东西也就一目了然。

忘记在哪里是看过一个报道,说是当时这个剧组在北京拍了两个月,之后很多人居然还以为真的有这么一家3T公司,这也就从侧面说明了这部戏拍得有多真实。

时装表演

这部影片受到讨论最多的时装表演被剪辑成三段,中间穿插了两次张国立他们在后台的场景。对于这一幕戏出现的角色和事件已经有不少人详细分析了,这里就列举一下即可:首先开头,京剧的两个角,鼓上蚤时迁和孙悟空,在舞台上翻着跟头,之后时装模特鱼贯而出。随后跟在后面的是京剧里的判官,以及花旦、武生。还有近代的地主形象。买办富翁和姨太太,然后是往天上飘散传单的青年大学生,还出现了一个系着白头巾的农民。紧跟着的是解放军和八路军背着步枪,迈着正步。随后是两个红卫兵小将。后来是女健美运动员以及霹雳舞青年混杂在一起,然后是对峙场面(这一段摘抄自度娘)。

这么一出时装表演,前两段基本上是按着中国近代史的顺序,典型人物形象依次登场,然后在最后一段进入混乱而且荒诞的高潮。音乐旋律转入欢快的disco各类时髦青年们开始扭动身体(是1984年洛杉矶奥运会主题曲reach out,该片是拍摄于1988年,音乐自然是那个年代的最流行曲了)。这场时装表演,很明显就是将当时的社会上形形色色的人群和一些社会现状体现的淋漓尽致,这已经称不上是隐喻了,完全就是明显地表现了。

这一幕的场面调度还是很有趣的,通过多个机位来回变换剪切,很短的镜头交错呈现出各色人物形象群魔乱舞这样的混乱场景,但镜头语言又不显的凌乱,而且前面交待过的人物形象和他们之间的冲突,在后面也都有相应的给出,这些冲突最后也都也得到化解,变成了大联欢。

采用低机位,镜头多次关注人物下半身。相比上半身,下半身的腿部动作更能给我交错混乱的视觉效果,再加上仰角拍摄和配合打光效果,很能体现人物在历史舞台上,聚光灯下置身于时代潮流之中的气氛。

有趣的转场

电影的转场是我非常喜欢的,因为不经意间其实透露出不少魔幻的感觉。大概数了一下有十来次都是用了大街的镜头来进行转场,有时候是人潮涌动,有时候是汽车或者自行车的车流,但每一次却又都不太一样,导演通过短短几秒钟的转场镜头对于影片情感的走向是把握的非常好的。很容易注意到,多次转场时都出现了那首吉他曲,它是一首法语歌的前奏,用在这里感觉确实加剧了不少魔幻色彩。

其中这两个动图是比较有特点的。第一个透过落满雨水的玻璃,能看出来应该是一个路口的绿灯亮了,然后车辆开始缓缓移动,本来给我的感觉是稍微有点清凉,有点冷冰冰的,但下一个镜头接着的是马青全身都淋湿了骑三轮板车拉坛子的场景,看着特别费劲、特别逗的样子,马上就给电影增添了喜剧色彩。

下边这个应该是出于技术原因,导致他镜头特别抖,不像是故意晃出来的,这个故事应该是发生在盛夏,最热的那时候,这个镜头给人的感觉就是夏天烈日下地面附近空气受热后密度不均,光线发生折射看起来就在晃动,这一下把那个躁动的氛围一下子就体现出来了,不仅是气候让人燥热,而且是这些人和汽车、整个社会的风气就是浮躁的。

另外这个转场也很有意思,先是一轮红日缓缓升起(后来我才发现是北京饭店),然后是朝阳下骑自行车上班的人群。这样的色彩本身很有意思,因为这完全是捕捉的自然光,朝阳本来应该是让整座城市都重新焕发生机,但再看这个镜头,人物都没有露脸,是从脖子以下出现,只能看到他们的腿机械性地一圈一圈重复的蹬这个自行车,再结合他们穿着几乎一样的白色衬衫和深色长裤,实在是再魔幻现实不过了。

然后再下面这个转场,一座古建筑只露了个尖,后面是一座刚刚建起一个框架的高楼大厦,而且模模糊糊的(不知道是不是30年前北京就已经有雾霾了),下边这个图是游乐场的缆车的导轨和线,这个同样也是再次交代了当时社会新老交替的转型期,以及传统文化和现代的大众娱乐生活之间的交融。

1988:时代烙印

我们看这部电影,很容易感受到一种扑面而来的时代感,这也正是影片所要表现的一个主要方面,他勾勒出栩栩如生的80年代北京的城市风貌和社会文化以及人民生活。对这个电影有一个评价就是,还原北京城最真实的电影,这是一个新老交替的北京,他不是二环内胡同串巷、四合院里的老北京,而是刚刚改革开放,正在城市化进程之中的北京。

80年代对于北京和中国都算是一段极为重要的时间。1988年正好也是改革开放十周年,这十年不论是国家政治,国力还是社会文化方面,都是中国人心目中的时代烙印。

1978:改革开放

1979:中美建交

1980:中国第一枚运载火箭发射成功

1982:邓小平会见撒切尔夫人

1983:第一届央视春晚

1984:中国大陆奥运首金

1985:张蔷《东京之夜》掀起全民迪斯科狂热

1986:崔健开唱《一无所有》

转型时期的意识书写

发生了这么多事情,中国不管是政治、经济、文化以及各方面的国际地位都在快速提升,北京作为首都可能就是变化最为明显的。人民刚刚从束缚中挣脱出来,众多在文革中受到迫害的革命先辈被平反,国家重心转移到经济建设上来,下海经商成为热潮。同时改革开放让西方文化疯狂涌入中国,人民面对东方文化与西方文化的冲突、传统思想与现代思想的冲突其实并没有太多的判断力,大多只是随波逐流。比如于观他们压根就不学无术,但神侃的都是尼采和弗洛伊德。宝康自诩为作家,其实没什么真本事。在这部电影里,整个社会都处于这样一种有点狂热的状态。

这样一个状态正是这个转型时期社会的真实体现,那这部影片最为成功的一点也就是这里,通过影像语言将当时的社会意识表达的是清清楚楚,导演根本就不用费劲去讽刺什么东西,大家一看就明白。实现方法主要是文化符号拼贴、荒诞性书写以及树立思想冲突。

文化符号最明显的就是片子中出现了两次的那首摇滚歌曲,歌的名字叫《忧心忡忡地说》,那正好是摇滚乐在中国刚刚兴起的黄金年代。唱那首歌的时候影片快速剪辑切换着社会上各式各样的人和现象(农民、烫发时髦青年、纹身、disco、公园情侣…)。还有就是房间里张贴的海报,再一个就是几乎从头响到尾的警笛声。

荒诞与现实的冲突也给观众印象很深,主要是发奖大会发咸菜坛子那段,确实是十分幽默,十分荒诞。还有就是影片最后那个开放性结尾,一轮红日缓缓落下,正好呼应了前面说过的有一个转场镜头日出的场景,然后接着出现的电视台里的天气预报就更有意思了……

思想冲突在这个电影里也很多了,于观和女朋友对生活的态度是矛盾的、于观和他爹这种老一辈也是矛盾的、3T青年和道貌岸然德育教授、包括3T青年和那个要搞万人大餐厅的,可以说整部电影里全是矛盾和冲突,而且全都没有得到调和。

有一个短评我觉得很适合总结这部电影,就是五味杂陈融于一炉,这电影虽然处处充满了幽默和讽刺,同时在30年前那个时候也是相当的针砭时弊,但我一直认为这还是一部十分乐观的电影,从导演的创作心态来看,他并不想去主观的表达什么自己对世界的看法,而是仅仅做一个记录做一个呈现。就像是拍了一个万花筒,把顽主这类人群(其实包括社会上各类人物)的生活现状经过一定的艺术加工,生动形象地展现给了观众。于观跟他女朋友说的一句话正好体现了这一点“我看起来是在轻飘飘,慢吞吞地下坠,但实际上我灵魂中有一种什么东西得到了升华。”……我对于这部电影也是这样,它看起来是在处处讽刺与揭露这个社会的各种弊病,但实际上它更重要的是认可这个时代中存在的某些东西,比如体现在3T青年这种形象他们身上的开放自由的时代精神,是非常可贵,非常值得肯定的。

原文链接:https://movie.douban.com/review/10429845/